(通訊員 劉鴻清) 9月19日,全國第二屆大型公立醫院發展高峰論壇在湖北召開,國家衛生計生委及數百位來自全國各省(區、市)的醫院管理者及業界專家齊聚湖北武漢,共同把脈醫改,力求破解看病就醫難題。本屆論壇緊緊契合國務院辦公廳近日印發的《關于推進分級診療制度建設的指導意見》精神,分級診療成為論壇熱議話題。同時,“互聯網+醫療”再度引爆會場,一個以互聯網信息技術助推分級診療的變革大潮洶涌而至。

是什么讓如此重要的會議選擇在湖北召開?“互聯網+”又如何破解分級診療難題?我國分級診療自1997年首次提出以來,已走過了18年歷程,隨著醫改的深入推進,不少地方對分級診療制度建設進行了有益探索和嘗試,比如,以全科醫療或家庭醫生為基礎推進分級診療的上海模式,以醫聯體搭建平臺推進分級診療的鎮江模式,以慢性病管理為切入點的廈門模式。到底何種模式才適合在我國進行大規模快速復制、推廣?近日,筆者深入調研采訪發現,以“互聯網+”助推分級診療服務落地的湖北“宜昌模式”更接地氣,最能有效緩解群眾看病難題,該模式屬全國首創。

“互聯網+”搭建轉診協作平臺,連通醫療信息孤島

國務院辦公廳近日印發的《關于推進分級診療制度建設的指導意見》中明確提出:到2017年,分級診療政策體系逐步完善,基本實現大病不出縣;到2020年,基本建立符合國情的分級診療制度。記者在調研中發現:缺乏統一轉診協作平臺、醫患雙方參與積極性不高、政府財政負擔較重,是制約分級診療推進的重要掣肘因素。

湖北省宜昌市引入社會力量助力醫改,通過“互聯網+”創新搭建“分級診療轉診協作平臺”,實現了市、縣、鄉三級診療機構診療信息無縫對接;圍繞方便基層醫生問診、群眾就醫,加強政策細化和落地服務,有效提升了醫患雙方參與分級診療的積極性;堅持基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動,有效減輕了政府的財政負擔。國務院醫改咨詢專家委員會專家陳文玲認為,湖北“宜昌模式”具有借鑒價值,當前應著力破除分級診療推廣瓶頸,助力“大病不出縣”目標的早日實現。

宜昌市衛生計生委轉診協作平臺界面

記者在宜昌當陽市廟前鎮衛生院采訪時,遇見了因急發腹痛前來就診的張桂秀婆婆。衛生院醫生根據癥狀,認為符合市衛計委頒發的轉診指征標準,于是馬上登錄宜昌市衛計委“分級診療轉診協作平臺”,通過平臺填寫電子轉診單,錄入患者的基本信息、病情摘要、欲轉往科室等信息,并直接傳送當陽市人民醫院、新農合部門同步進行審核。不到十分鐘,新農合同意轉診以及到當陽市人民醫院檢查治療相關安排的短信就反饋到了張婆婆家人的手機上。經當陽市人民醫院檢查,張婆婆為肝臟出血,情況嚴重,于是又立即通過“分級診療轉診協作平臺”轉往宜昌市中心醫院手術治療……從基層醫院開始,張婆婆所有的就診信息通過轉診平臺由鄉、縣、市三級醫院的主治醫生同步共享,新農合辦公室同步審核,既保證了張婆婆的疾病得到快速救治,又節省了醫療費用,實現了信息流、服務流和財務流的統一。一條生命線在宜昌市衛生計生委“分級診療轉診協作平臺”上實現了高效有序運轉。

這個“分級診療轉診協作平臺”,是宜昌市衛生計生委在推進國務院分級診療制度中的一大創新。2014年6月,湖北省宜昌市衛生計生委大膽改革創新,將“互聯網+”戰略與分級診療體系有機結合,引入社會力量參與,聯手健康之路(中國)信息技術有限公司(以下簡稱健康之路)搭建了全市“分級診療轉診協作平臺”,實現了轉診、預約掛號、導診、家庭醫生電子簽約、隨訪、咨詢、慢病管理等多項醫療服務信息的電子化、平臺化,打破了原本市、縣、鄉三級診療機構之間信息互不連通的“孤島”現象。

宜昌市衛生計生委下發全市開展無邊界醫療服務信息平臺的紅頭文件

湖北省衛生計生委副主任張晉說,醫療機構之間的信息孤島問題是阻撓分級診療制度落實的一個現實障礙,就湖北省看,有的地方根本就沒有轉診協作平臺,轉診、審批、報銷都要靠人工負責,流程執行繁瑣,信息流通不順暢;另一種是有些地區已經建立起了當地的區域協作平臺,但是它們分別是由不同的軟件公司搭建的,比如說武漢市的區域平臺由上海萬達信息公司籌建,鄂州市由上海金仕達衛寧承建,宜昌市由沈陽東軟籌建,宜昌下屬的當陽市則由同步遠方承建。由于沒有固定標準,這些軟件公司搭建的區域平臺各自為政、互不連通,形成了一個個“信息孤島”,患者信息無法在各平臺間共享,患者、社區、醫院也無法實現跨區域連接,導致分級診療工作的推行并沒有真正落地,步履維艱。宜昌市衛生計生委聯合健康之路搭建的“分級診療轉診協作平臺”,利用移動互聯網巨大的包容性、開放性,消除了區域間各自為政的屏障,實現了跨區域平臺有效連接,使醫患供求雙方信息在這條“信息高速公路”上暢通運行。張晉認為,湖北“宜昌模式”對逐漸建立起布局合理、分工協作的醫療服務體系和分級診療就醫格局有著重要的推進作用。

服務引領+政策細化,醫患雙方參與分級診療積極性大為提高

分級診療既是一個政策,又是一項服務。政策是否切合實際、服務是否精細,是決定分級診療能否良性運轉的關鍵。

“以前,轉診、報銷都麻煩;現在方便多了,也實惠多了。”湖北省宜昌當陽市淯溪鎮63歲的朱正英老人說起近期的一次看病經歷時,連聲感慨“趕上了好時機”。朱正英所說的“好時機”,就是當陽市“分級診療轉診協作平臺”的上線運行。通過這一平臺,患有冠心病的她先在淯溪鎮衛生院接受治療,而后順利轉院到當陽市人民醫院。“全程都有人管,還有專人接待,不費事。”

據當陽市衛生計生局局長楊明介紹,“分級診療轉診協作平臺”建立之前,由于各地沒有統一的轉診協作系統,患者需要先到社區或鄉鎮轉診,經醫生填寫紙質轉診單,再到新農合辦進行審批,同意后方可到上級醫院就診。不少群眾就是因為流程繁瑣,怕耽誤病情,才放棄轉診,直接前往大醫院。“小病也往大醫院跑,導致基層醫療機構門可羅雀,大醫院人滿為患,醫療資源無法合理分配。”

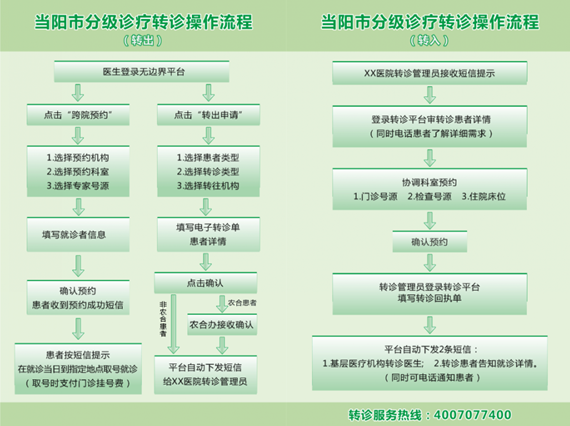

當陽市轉診協作流程

為解決分級診療服務細化問題,宜昌市搭建的“分級診療轉診協作平臺”設計了轉診、預約掛號、導診、家庭醫生電子簽約、隨訪、咨詢、慢病管理等多項服務功能,患者可以通過家庭醫生電子簽約與醫生建立長期穩固關系,通過微信、400電話、網站、AAP等多種輔助方式享受隨訪、咨詢、慢病管理、健康教育等更加便捷、高效、貼心的就診服務。

不僅如此,健康之路公司還在全國縣級以上醫院派駐有1800多名落地服務人員,與醫院共建“綠色轉診服務通道”,免費協助醫院做好轉診接待的全部服務工作,消除了跨機構的服務斷層問題。這個被健康之路CEO郭世俊稱為“IT系統+落地服務+運營解決方案的O2O服務體系”,健康之路公司用了15年時間運營和完善。

為激發社會力量參與分級診療制度建設的積極性,湖北宜昌市衛生主管部門在嚴格落實國家相關制度規定的同時,結合本地實際進行制度細化和創新:制定轉診指征標準、明確縣醫院轉診比例、轉診路徑,與新農合對接、確定起付線和各層級醫院報銷比例、住院病種目錄等,在政策配套上做足了文章。

當陽市衛生計生局副局長熊貴斌說,新平臺運行后,患者辦理轉診更加便捷高效,報銷更加方便,更愿意到基層首診,醫患雙方互動更多,雙方積極性更高,分級診療制度真正實現了落地。據統計,從2015年5月到8月,當陽市新農合系統對接后與對接前相比,當陽市內住院病人上升了27%,市外轉診率降至8.7%,90%以上的患者在市內治療,“大病不出縣”的目標基本實現。與此同時,患者對醫療機構服務質量和服務態度滿意率達96%以上,醫患矛盾大大緩解。

宜昌市西陵社區衛生服務中心轉診服務平臺

專家陳文玲指出,在推進分級診療制度建設時,有些地方政府僅僅通過行政手段強行推進,沒有配套的政策與服務,導致患者、社區、醫院多有怨言,不利于醫患關系的良性發展。湖北“宜昌模式”堅持政策導向、經濟調節與服務引領相結合,使患者、社區、醫院三方面都樂意接受,這種“柔性推廣”模式受到百姓普遍好評。

互聯網+普適性好便于復制,宜昌模式值得大力推廣

宜昌市衛生計生委副主任曹源說,過去我們推行分級診療之所以效果不好,是因為只考慮政策推行,而很少考慮服務跟進。體制內實施分級診療,只是方便了管理者,患者的困難并沒有得到解決,老百姓不接受、不參與,這種服務意識和能力的缺位是分級診療體系空轉的重要原因。曹源介紹,實踐證明“宜昌模式”普適性非常好,2014年11月底宜昌全市774個公立醫療機構全部進入“分級診療轉診協作平臺”,2015年5月13日當陽市率先實現新農合對接,隨后一周內即實現了宜昌12個縣市新農合對接,至此宜昌地區市、縣、鄉三級轉診服務體系全面覆蓋,它幫助各級醫療機構真正實現了轉診過程標準化、就診信息電子化、轉診接待精細化,是醫改政策落地的一項重大創新。

2014年11月11日,湖北當地官方黨報對宜昌轉診協作平臺予以高度評價

專家陳文玲說,分級診療制度建設是一個系統性工程,涉及醫療信息化建設、公立醫院改革、基層醫療機構服務能力提高等各方面工作,其中不可回避的一項是財政負擔。目前,地方醫改試點比較成功的北京、上海、廈門,也都是地方財政水平較好的地區。湖北“宜昌模式”的另一個可借鑒的地方,就是互聯網思維的免費模式。健康之路公司在為地方搭建分級診療信息平臺、提供落地服務等各環節,均是免費,既承擔了很多政府的服務職能,又無需政府負擔費用,是一種雙贏的服務模式。這種模式有望有效解決困擾我國分級診療工作多年的難題,對于廣泛推進分級診療制度,具有重要的借鑒意義。

多位實地調研了湖北“宜昌模式”的專家指出,國務院常務會議要求“今年所有公立醫院改革試點城市和綜合醫改試點省份都要開展分級診療試點”,時間緊、任務重。目前一些體制內的分級診療試點模式對系統的依賴性過高,復制推廣難度大。由社會力量運用互聯網+搭建的“分級診療轉診協作平臺”普適性好,可復制性強,便于快速推廣,建議國家有關主管部門加快總結相關經驗,推廣成熟做法,推動我國分級診療制度建設取得新突破。

本網站所載的文/圖等稿件均出于為公眾傳播有益健康的信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,我們不對其科學性、嚴肅性等作任何形式的保證。如其他媒體、網絡或個人從本網下載使用須自負版權等法律責任。

本網站所有信息僅供參考,不做個別診斷、用藥和使用的根據。本網站致力于提供正確、完整的健康資訊,但不保證信息的正確性和完整性,且不對因信息的不正確或遺漏導致的任何損失或損害承擔責任。本站所提供的任何醫藥資訊,僅供參考,不能替代醫生和其他醫務人員的建議,如自行使用本網資料發生偏差,本站概不負責,亦不負任何法律責任。